获取验证码

登录

使用手机号密码登录

认证机构

南京图书馆

通行码认证

二维码已失效

刷新

请用微信或手机浏览器扫码授权认证

请输入通行码 (不区分大小写)

验证

文化

文化

阅读

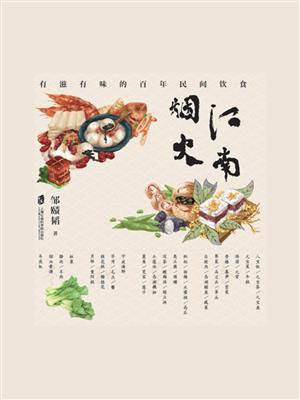

【简介】《江南烟火:有滋有味的百年民间饮食》是国内首部聚焦近代长三角的地域饮食文化、饮食社会变迁观察录。本书在浩如烟海的报纸、杂志、图书史料里开掘出了一系列有滋有味的百年前长三角饮食故事,让许多耳熟能详的区域知名食品理清了“来头”,也令众多长三角百姓“日用而不知”的家常味道增益了几分文化“嚼头”。通过本书的讲述,一幅近代长三角各地饮食相通、城市乡村“食业”阜盛的社会图卷缓缓展开。百年前长三角先民的饮食传统与变革,以及从中流露出来的社会转型宏观图景清晰呈现在读者面前。 本书兼具“物产志”、“生活回忆录”、“地域风俗史”三重面相,是一部可读、可用、可亲的饮食史文化科普佳作。本书单章篇幅在三四千字左右,配以丰富的历史图片、市井速写画,阅读体验轻松愉悦,是一部可以“轻读”,又能激发“深思”的饮食史文化作品。