|

书名:中国通史:修订本

作者:吕思勉

出版社:中华书局有限公司

出版时间:2024-10-01

ISBN:9787101160932

本书由中华书局有限公司授权掌阅科技电子版制作与发行

版权所有·侵权必究

伏羲与女娲

历史是求明白社会的真相的。什么是社会的真相呢?原来不论什么事情,都各有其所以然。我,为什么成为这样的一个我?这决非偶然的事。个人如此,国家社会亦然。所以要明白一件事情,必须追溯到既往;现在是决不能解释现在的。而所谓既往,就是历史。

——第一编第一章《历史的定义和价值》

黄帝陵(位于陕西黄陵县)

唐虞时代的文化似较黄帝时为高。这时代,有两件大事足资研究。一为尧、舜、禹的禅让,一为禹的治水。当时确有水患,而禹有治水之功,则是无可疑的。

——第二编第三章《唐虞的政治》

占卜龟甲正反面图示

公元一八九八、九九年间,河南安阳县北的小屯,曾发见龟甲兽骨。有的刻有文字。殷代政教,见于书传,确然可信的,则古书中屡说殷质而周文。可见其时的风气,尚较周代为质朴;一切物质文明的发达,亦尚不及周朝。

——第二编第五章《商代的政教》

战国秦 武士斗兽纹铜镜

秦国的民风,本较六国为强悍,而其风气亦较质朴。秦国的政令,又较六国为严肃。所以秦兵一出,而六国都不能敌。

——第二编第十章《战国的七雄》

秦坑儒谷(位于陕西省西安市临潼区)

焚书,是法家向来的主张。始皇、李斯,不过实行他罢了。至于坑儒,则纯然另是一回事。这件事虽然暴虐,却和学术思想,是了无干系的。

——第三编第一章《秦之统一及其政策》

伏生授经图(传为唐王维作)

自秦人焚书以来,博士一官,在朝廷上,始终是学问家的根据地。在教育、选举两途,儒家都占了优胜的位置。天下总是为学问而学问的人少,为利禄而学问的人多。于是“一经说至百万言,大师众至千余人”,儒家之学遂臻于极盛了。

——第三编第九章《两汉的学术》

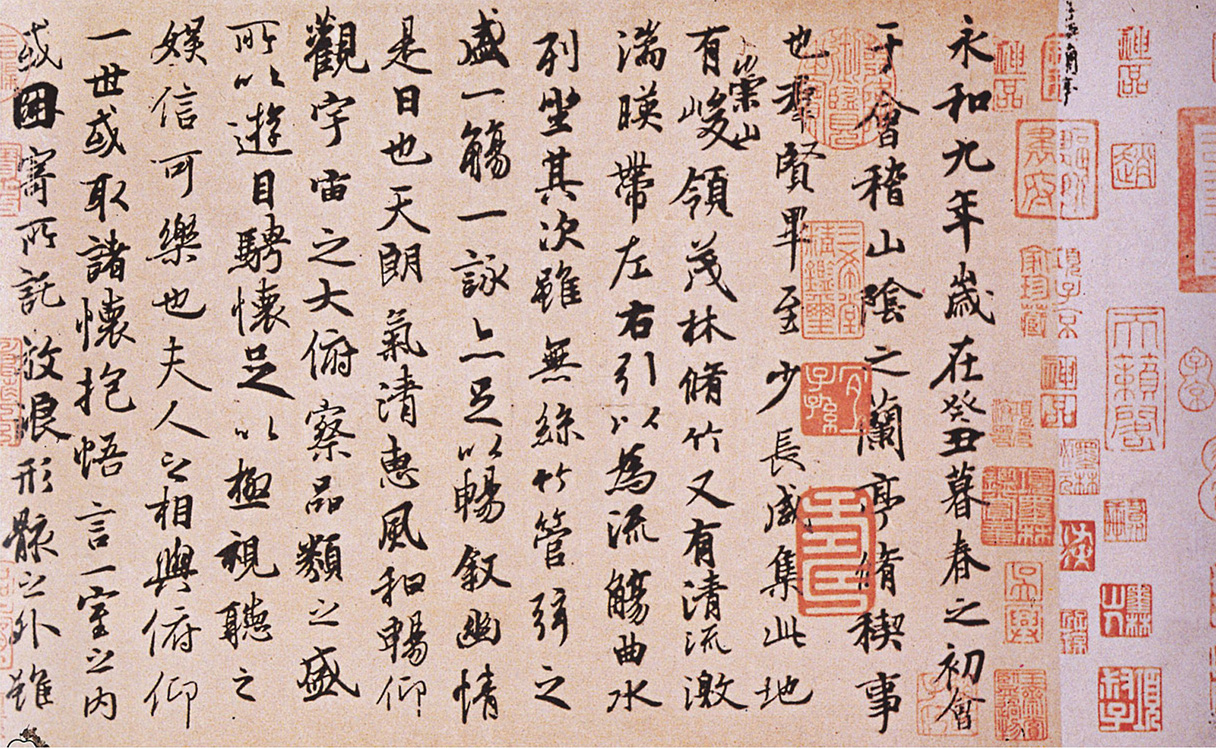

兰亭集序帖

颓废的人生观,是魏晋时人的一个大病。如王羲之作《兰亭集序》,说:“修短随化,终期于尽。古人云:死生亦大矣,岂不痛哉?”这一类灰心绝望,贪生怖死的话,到处都是。此时国势的所以不振,社会的所以无活气,这实在是一个大原因。

——第三编第十七章《魏晋南北朝的文化》

三彩骆驼载乐俑

其实文化只是生活的方式。各国民所处的境界不同,其生活方式,自然不同,文化也因之有异了。人类是富于模仿性的,见他人的事物和自己不同,自会从而仿效。而彼此的文化,遂可以互相灌输。西域文化,影响于我最大的,要算音乐。

——第三编第二十六章《中外文化的接触》

宋陵武将像

然而天下事有利必有弊。宋朝的政策,是聚天下强悍不轨之人以为兵,而聚天下之财于中央以养之。到后来,养兵未得其用,而财政却因之而竭蹶,就成为积弱之势了。

——第三编第三十章《宋的统一及其初年的政治》

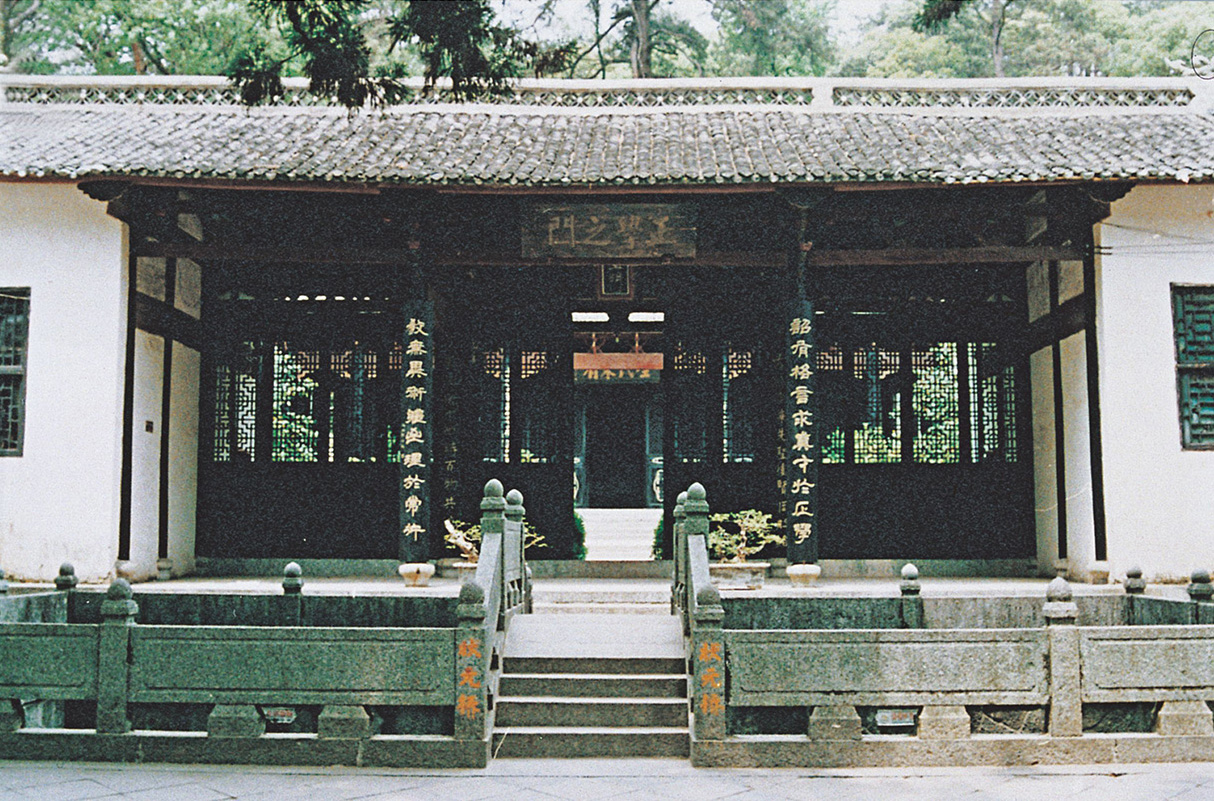

白鹿洞书院(位于江西庐山,朱熹曾重建书院,并亲自讲学)

天下事物极必反,有汉儒的泥古,就有魏晋人的讲玄学。有佛学的偏于出世,就有宋学的反之而为入世。朱熹读书极博,制行极谨严。对于宋代诸家之说,都有所批评,而能折衷去取,所以称为宋学的集大成。

——第三编第三十五章《宋的学术思想和文艺》

元至顺三年铜炮(刻有“至顺三年二月十四日,绥边讨寇军,第三百号马山”)

火药的发明,虽起自中国,而火炮的制造,则中国人似乎反从欧洲学来。有最初的发明,而后来不能推广之以尽其用。这个,中国人就不能不抱愧了。

——第三编第三十八章《中西文化的交通》

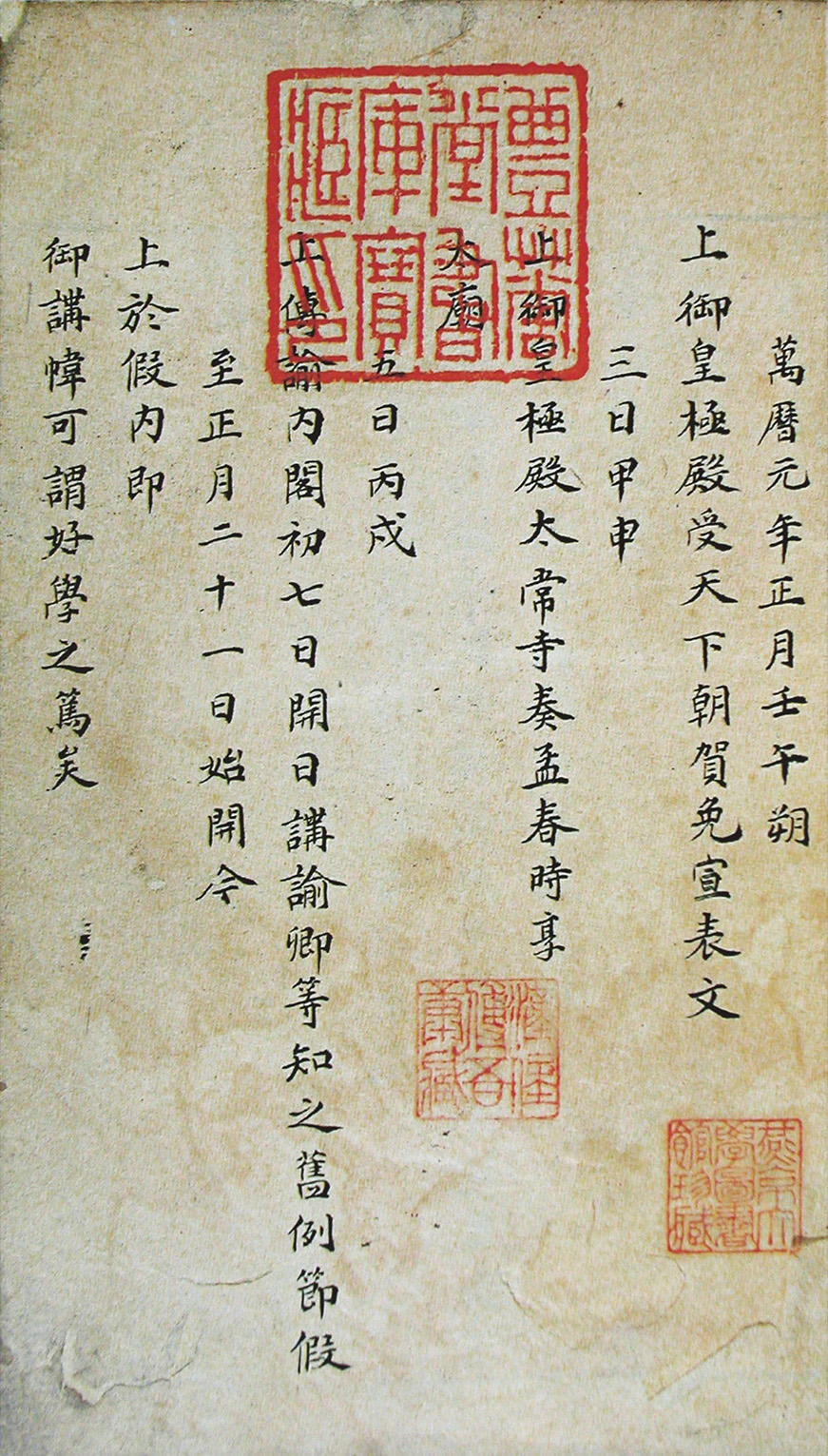

万历元年起居注

明朝虽然驱逐胡元,把中国恢复过来,然而论其一代的政治,清明的时候,却是很少的。这个推原其始,亦可说是由于太祖诒谋之不臧。明朝的君主,视朝本不甚勤谨的。神宗则中年以后,不视朝者至二十余年。

——第三编第四十一章《明初的政局》、第四十四章《明末的政局》

明思宗殉国处(位于北京景山公园内,相传崇祯皇帝在此自缢)

“人必自侮,而后人侮之”,以中国之大,岂其区区东北一个小部落所能吞并?金朝的兵力,不算不强,然而始终不能吞灭南宋,便是一个证据。然则明朝的灭亡,并非清之能灭明,还只是明朝人的自己亡罢了。

——第四编第一章《明清之际》

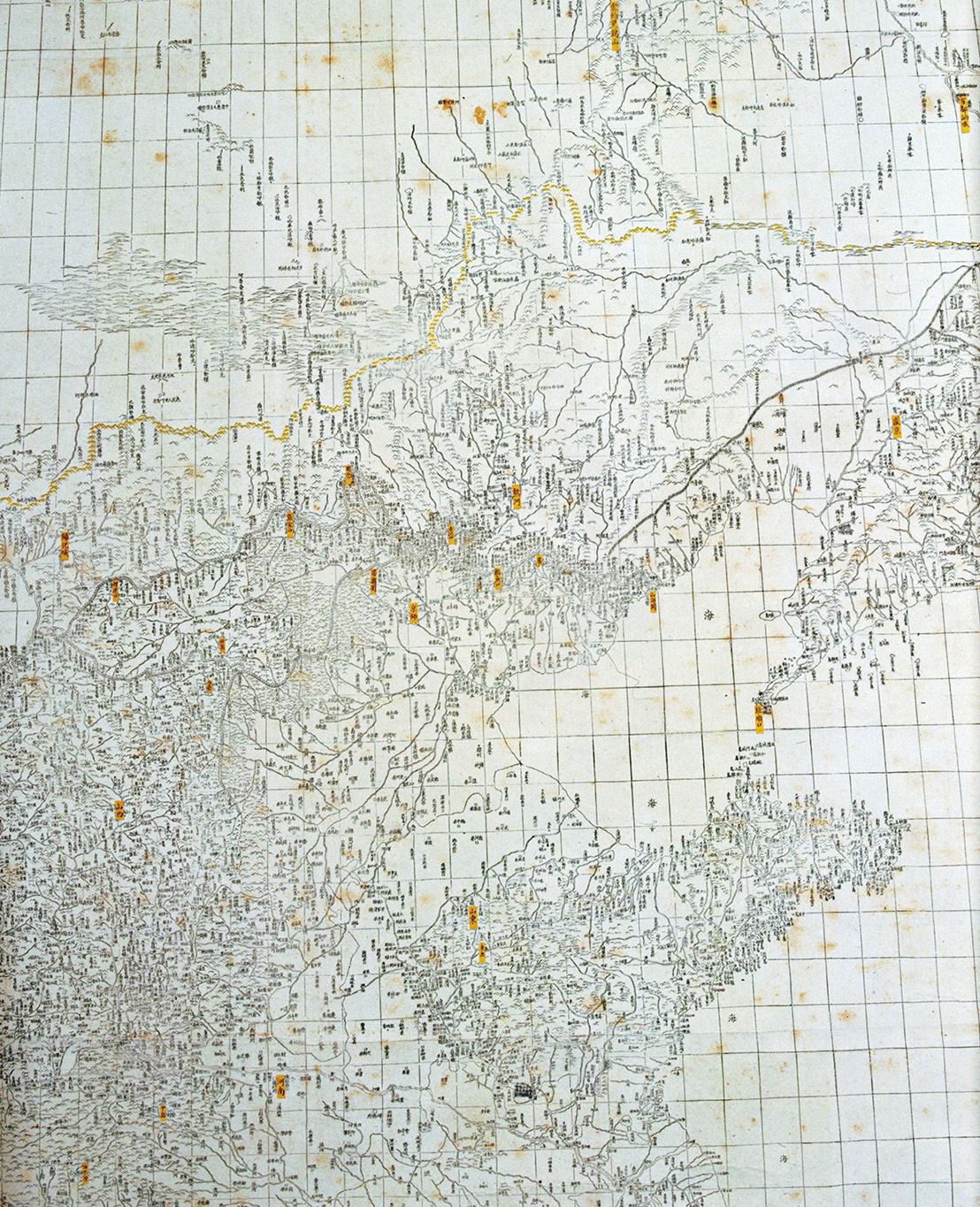

《皇舆全览图》(局部)

东西文化最大的差异,为西洋近世所发明,而为中国所缺乏的,便是所谓科学。所以科学的传入,是近世史上最大的事件。科学与宗教,虽若相反,其最初传入,却是经教士之手的。基督教士东来以后,欧洲的各种科学,差不多都有输入。历法的改革,枪炮的制造,不必论了。此外很有关系的,则为清圣祖时,派教士到各省实测,绘成的《皇舆全览图》。中国地图中,记有经纬线的,实在从此图为始。

——第四编第三章《基督教和西方科学的传入》

清人绘《广舆胜览图》之“鄂罗斯夷人”

清初的中、俄交涉,看似胜利,然得地而不能守,遂伏后来割弃之根。这是几千年以来,不勤远略,不饬守备,对于边地仅事羁縻的结果。中西初期交涉的失败,可以说是几千年以来,陈旧的外交手段不适用于新时代的结果,怪不得那一个人,其失策,亦不定在那一件事。要合前后而观其会通,才能明了其真相。

——第四编第五章《清初的外交》

香港开埠图

五口通商的条约,可说是中国人受了一个向来未有的打击。当时的不通外情,说起来真也可笑。而内政的腐败,尤可痛心。人必自侮而后人侮之,这真可使人悚然警惧了。然而仅此区区,何能就惊醒中国人的迷梦?

——第四编第八章《鸦片战争》

太平军作战图

太平天国的灭亡,其中央无真长于政治和军事的人才,实在是其最大的原因。而其据天京之后,晏安鸩毒,始起诸人,不能和衷共济,反而互相残杀。又其后来,所谓老兄弟者日少,新兄弟日多,军纪大坏,亦是其致亡的原因。

——第四编第九章《太平天国和捻党之乱》

乾清宫皇帝宝座和“正大光明”匾

专制政体,把全国的事情,都交给一个人做主。于是这一个人的智愚仁暴,就能使全国的人民,大受其影响。而君位继承之法,又和家族中的承继,并为一谈。于是家庭间的争夺,亦往往影响于国事。这是历代都是如此的,到晚清仍是其适例。

——第四编第十三章《晚清的政局》

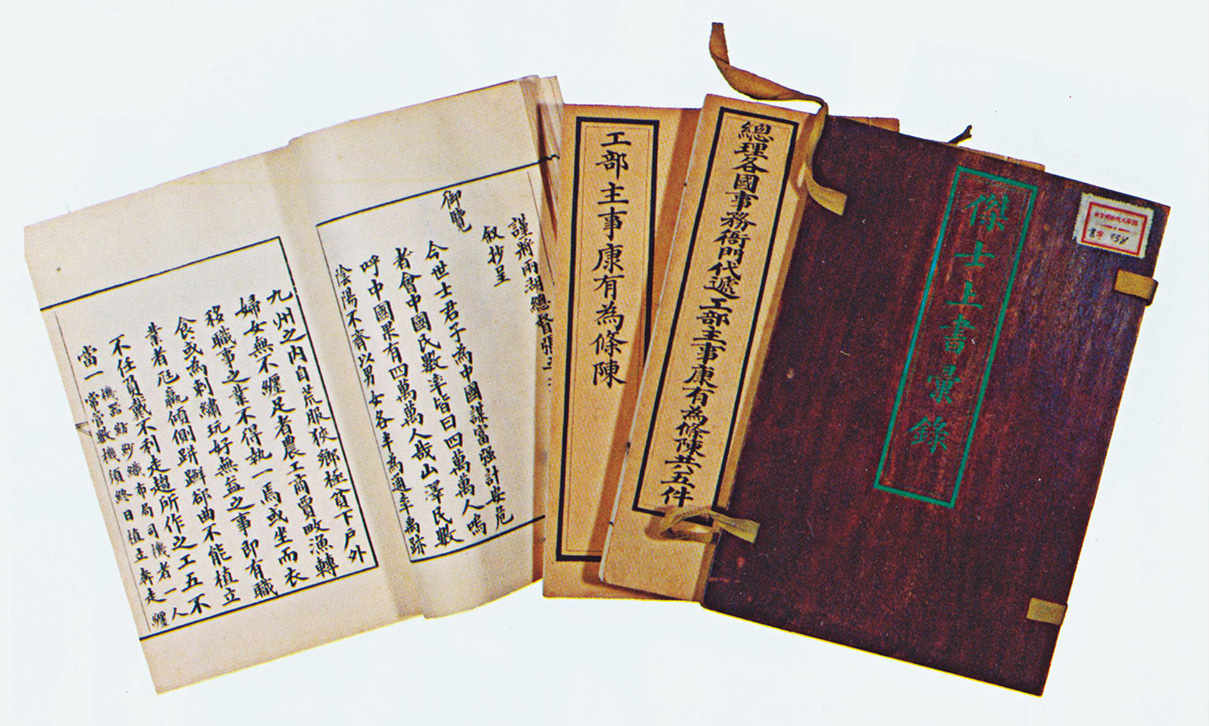

康有为变法条陈

专制君主的权力,在法律上是无制限的,在事实上则不尽然。历代有志改革的君主,为旧势力所包围,以致遭废弑幽禁之祸的,正自不乏。这其间,由于意见的不同者半,由于保存权位之私者亦半。康有为是深知旧势力之不可侮的。而那拉后和德宗的不和,尤其是维新的一大阻力。

——第四编第十七章《维新运动和戊戌政变》

清彩绘本《桃花扇图》(《桃花扇》为孔尚任所作,系通过男女主人公侯方域和李香君的爱情故事反映南明灭亡的历史戏剧)

宋、明两朝,士大夫都很讲究气节。物极必反,在清代,本已有动极思静之势,而清人又加之以摧挫,于是士大夫多变为厌厌无气之流,不问国事。清朝当中叶以后,遇见旷古未有的变局,而其士大夫,迄无慷慨激发,与共存亡的,即由于此。此等风气,实在至今日,还是受其弊的。

——第四编第二十四章《清代的社会》

南京孙中山临时大总统办公处原址(位于江苏省南京市长江路292号)

革命是要把一切旧势力,从根本上打倒的,这是谈何容易的事?辛亥革命,不过四个月就告成功,自然不是真正的成功了。

——第五编第四章《二次革命的经过》

天坛圜丘(袁世凯称帝前曾在天坛祭天)

一场帝制的风波,表面上总算过去了。然而暗中隐患,还潜伏著。原来天下大事,都生于人心。当袁氏帝制自为时,虽然怫逆民心,而中外有权力的人,却多持著观望的态度。

——第五编第六章《帝制运动和护国军》

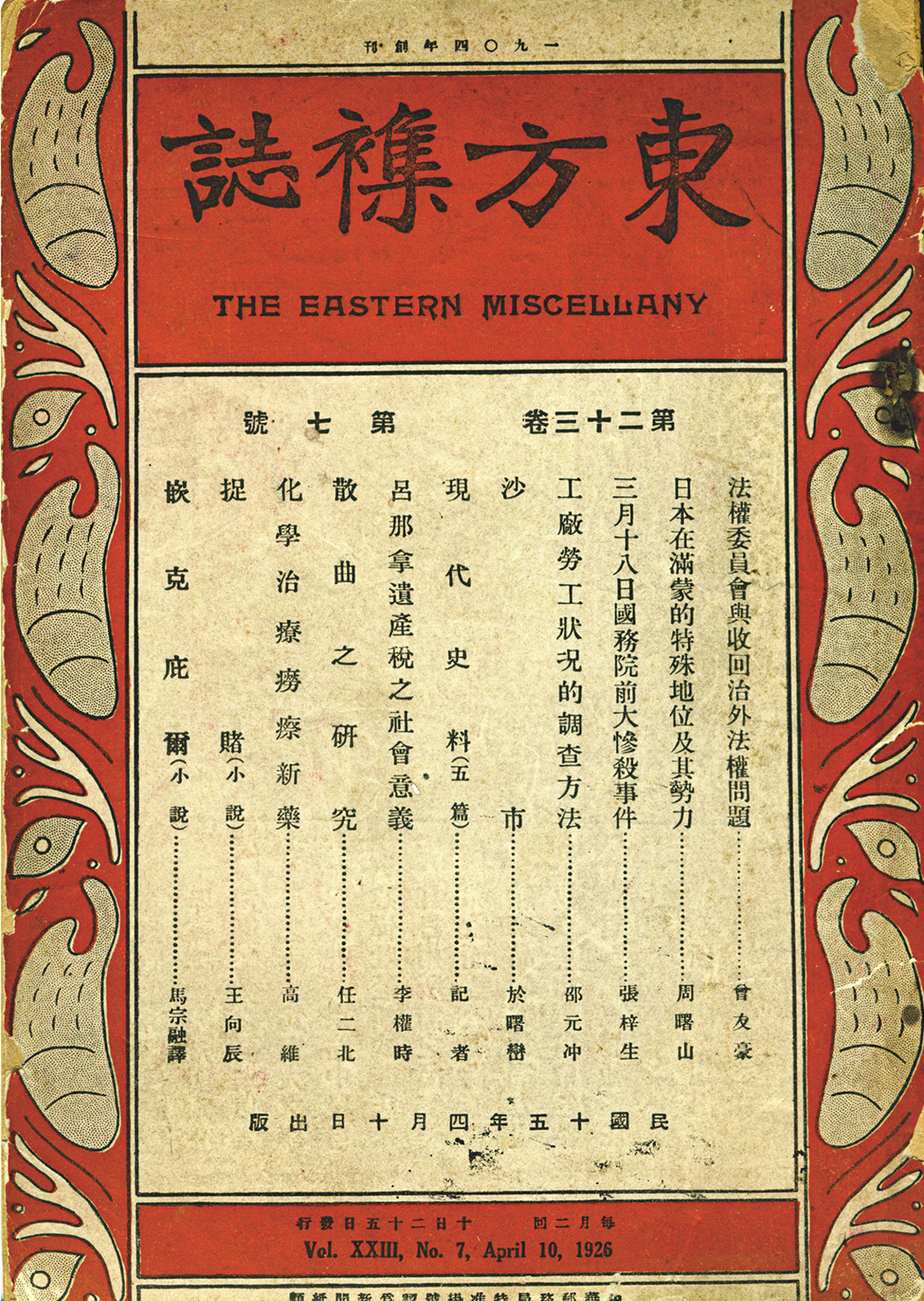

1926年《东方杂志》刊登关于收回治外法权的文章

凡其性质超过于国际法的范围,而又系片面性质的,都可称为不平等条约。中国在国际间,不平等条约的造成,全由前清政府昧于外情之故。至其末造,则外力的压迫已深。帝国主义者,是很难望其觉悟的。无论共同或个别的谈判,都很难望其有效。

——第五编第十七章《废除不平等条约的经过》

八达岭长城

我国民族,现在正当变化以求适应于新环境的时候。一旦大功造成,其能大有造于世界,是可以豫决的。到这时代,我民族的发展,就更其不可限量了。

——第六编第一章《我国民族发展的回顾》