获取验证码

登录

使用手机号密码登录

认证机构

河南护理职业学院

通行码认证

二维码已失效

刷新

请用微信或手机浏览器扫码授权认证

请输入通行码 (不区分大小写)

验证

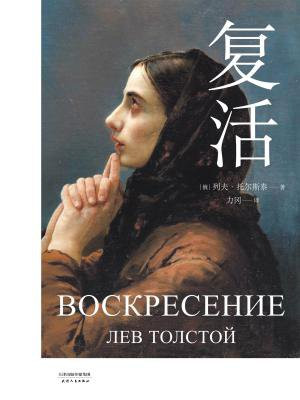

外国文学

外国文学

阅读

【简介】《复活》由列夫··托尔斯泰历经10年创作而成。贵族青年聂赫留朵夫引诱了农奴少女卡秋莎·玛丝洛娃后将她抛弃。七年后,沦为妓女的玛丝洛娃因被诬告犯了杀人罪而投入监狱。在法庭上,作为陪审员的聂赫留朵夫发现被审判的罪犯就是玛丝洛娃,深受良心谴责。他为她奔走伸冤,并请求同她结婚,以赎回自己的罪过。上诉失败后,他随玛丝洛娃流放西伯利亚。他的行为感动了她,使她重新爱他。但最终玛丝洛娃拒绝了他,而同一个革命者结为伉俪。