获取验证码

登录

使用手机号密码登录

认证机构

哈尔滨学院图书馆

通行码认证

二维码已失效

刷新

请用微信或手机浏览器扫码授权认证

请输入通行码 (不区分大小写)

验证

史学专著

史学专著

阅读

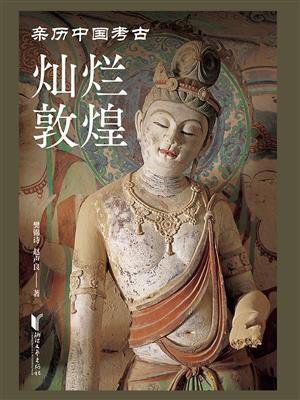

【简介】敦煌石窟是闻名世界的佛教文化遗迹,也是古代东方艺术的宝库。季羡林先生认为,敦煌文化的灿烂,正是世界各族文化精粹的融合,也是中华文明几千年源远流长不断融会贯通的典范。著名敦煌学家樊锦诗、赵声良长年身处戈壁,在数十年研究的基础上合作撰写本书,介绍敦煌的历史与文化,解读石窟的塑像与绘画艺术,道出数代敦煌人的坚守与热诚。