获取验证码

登录

使用手机号密码登录

认证机构

哈尔滨理工大学

通行码认证

二维码已失效

刷新

请用微信或手机浏览器扫码授权认证

请输入通行码 (不区分大小写)

验证

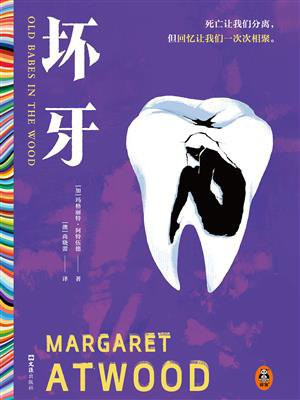

外国小说

外国小说

阅读

【简介】《罪与罚》是19世纪俄国大文豪陀思妥耶夫斯基的代表作之一。小说描写一心想成为拿破仑式的人物、认定自己是个超人的穷大学生拉斯柯尔尼科夫,受无政府主义思想毒害,为生计所迫,杀死放高利贷的房东老太婆和她的无辜的妹妹,制造了一起震惊全俄的凶杀案。经历了一场内心痛苦的忏悔后,他最终在基督徒索尼雅姑娘的规劝下,投案自首,被判流放西伯利亚。作品着重表现主人公行凶后良心受到谴责,内心深感孤独、恐惧的精神状态,刻画他犯罪前后的心里变化。小说一方面描绘了俄国下层人民的悲惨生活,揭露贵族的罪恶;一方面也宣扬逆来顺受,从宗教中求解脱的思想。