获取验证码

登录

使用手机号密码登录

认证机构

厦门大学图书馆精选书库

通行码认证

二维码已失效

刷新

请用微信或手机浏览器扫码授权认证

请输入通行码 (不区分大小写)

验证

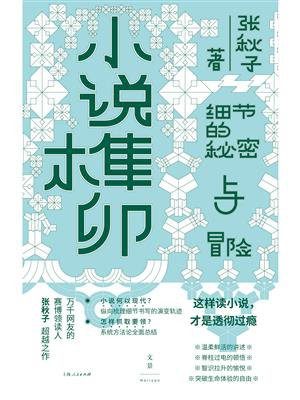

文学鉴赏

文学鉴赏

阅读

【简介】《读与被读》是首都师范大学燕京人文讲席教授、俄罗斯文学权威学者刘文飞解读评论世界文学经典名著的全新学术随笔集。本书论及荷马、但丁、莎士比亚、塞万提斯、歌德、雨果、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、乔伊斯、川端康成、纳博科夫等十一位世界文学大家及其代表作。作者基于对经典文本的精研细读和对作家生平的查究梳理,每篇文章提炼一个焦点并围绕它展开剖析讲评,或钻研人物形象,或探讨文学属性,或谈论思想、生存等严肃话题,或从建筑、颜色等细节解构经典,十一个主题生动、新异、丰富、深刻,纵横开合,蔚为大观,是世界文学爱好者的思想盛宴。